エキシビジョンクルーズ

出展作家集合のオンライン企画

「平成美術から令和美術へ」

2021年4月23日

「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989–2019」の関連プログラムとして、出展作家集合のトークイベントが2021年3月13日オンライン・ライブ配信で実施された(中継会場となった二つの会場では入場制限を行って一般の視聴参加もできるようした)。「平成美術から令和美術へ」と題し、本展の企画・監修者である椹木野衣と出展作家および関係者が、DOMMUNEスタジオ(東京)、京都市京セラ美術館(京都)、一部はオンライン(ZOOM)で参加して各会場に集まり、東京会場と京都会場とをリレー方式で中継。総勢約20名が5部構成、5時間半をかけて議論を繰り広げるという実験的な試みであった。以下は、当企画に進行として関わった見増勇介の視点から、レポートする。

【開催概要】

日時 : 2021年3月13日(日)13:00〜18:00

会場 : オンライン(当館YouTubeチャンネル)および京都市京セラ美術館 講演室(本館地下1階)

出演 :椹木 野衣(本展企画・監修)、宇川 直宏(DOMMUNE)、松蔭 浩之(Complesso Plastico)、平野 治朗(Complesso Plastico)、松本 泰章(DIVINA COMMEDIA)飴屋 法水(テクノクラート)、三瀬 夏之介(東北画は可能か?)、鴻崎 正武(東北画は可能か?)、櫛野 展正(クシノテラス)、遠藤 水城(國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト)、白石 晃一(國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト)、はが みちこ(國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト)、卯城 竜太(Chim↑Pom)、稲岡 求(Chim↑Pom)、梅津 庸一(パープルーム)、中ザワ ヒデキ(人工知能美学芸術研究会)、灰原 千晶(突然、目の前がひらけて)、鄭 梨愛(突然、目の前がひらけて)、李 晶玉(突然、目の前がひらけて)、土屋 美智子(突然、目の前がひらけて)、松本 弦人(デザイナー/本展カタログ、広報制作物、会場内グラフィック担当)

進行:見増 勇介(デザイナー/アートディレクター/ym design 代表)、野崎 昌弘(京都市京セラ美術館 事業企画推進室 本展担当キュレーター)

「平成美術から令和美術へ」

冒頭は椹木による本展の企画意図の説明からはじまった。平成という時代を自然災害や経済危機、そして多くの象徴的な事件や事故が多発した時代ととらえた椹木は、バブル経済の崩壊と東日本大震災、そして福島第一原子力発電所事故を念頭に、「うたかた(バブル)」と「瓦礫(デブリ)」を掛け合わせて、展覧会のサブタイトルとした。このふたつの語句は、鴨長明による高名な『方丈記』と、磯崎新の著書『瓦礫(デブリ)の未来』(2019)からの引用だが、それらを反建築の書とし、また震災/崩落のメタファーとして、800年余りの時代を経て椹木は邂逅させる。これを平成という30年史と重ね合わせ、結集(バブル)あるいは凝集(デブリ)を実践した14のアーティスト、およびその集団が本展に招聘されている。

椹木が述べた解説の中からもうひとつ、時代を超えた邂逅の話を追記したい。本展の会場である京都市京セラ美術館(京都市美術館)では、1973年に「京都ビエンナーレ」が開催されており、集合的なアーティストの活動に企画の焦点が当てられていた。当時の出展作家である「THE PLAY」は、そこで《BRIDGE》という作品を制作し、館内に吊り橋状の形態の橋を架けたという。それから48年の時を経て、本展では「突然、目の前がひらけて」による別の橋が展示されている。これらの橋の話は、こちら側とあちら側をつなぐ象徴として、このプログラムの目指す「平成美術から令和美術へ」という題目にもかけられている。

椹木による解説の後は、二つの会場を往復して、リレー方式でクロストークが繰り広げられた。まずは1980年代中期から90年代初期にかけて、国内外で注目されていた関西アートシーンの動向を掘りおこすことからはじまる。それは平成美術の起点を探ることでもある。ここでは、ふたつの印象的な話題を挙げたい。

音楽シーンとアートシーンの関係性

80年代後半に結成されたComplesso Plastico、Ideal Copyというネーミングとその由来。バンドとしての集団性。松蔭は当時の文化的影響の多くを、音楽やバンドカルチャーから得ており、それをComplesso Plasticoのアイデンティティとして高めていったという。実際、80年代の関西音楽シーンは特異的である。DADA、EP-4、Aunt Sally、ハナタラシなどはその筆頭といえるし、DIVINA COMMEDIAの音響に関わった藤本由紀夫も、80年代中期にサウンド・アーティストとしての活動を本格化している。さらに関西の音楽および芸術界に影響を与えた人物として、阿木譲の名が挙げられた。氏の刊行した『ロック・マガジン』の存在は大きかったと松蔭はいう。関西の音楽シーンがアーティストに与えた一定の影響として、Complesso Plastico、Ideal Copy(あるいはダムタイプ)などの離合集散型芸術活動が活発化したのではないか。またその動向は、いわゆる「関西ニューウエーブ」とは違う展開として捉えられるのではないかという考察が椹木、宇川から挙げられた。

なぜ集団で活動するのか

松本はDIVINA COMMEDIAを結成する要因のひとつとして、「個としての通俗的な作家性、アーティスト像、またはその象徴的な印象から逃れたかった」と語った。アーティストの主体軸を、複合的なメンバーという形で分散させることで、作家像を散らす、あるいはその象徴から逃れる、というニュアンスを含めた繊細な言い回しが印象的だった。そこに思い至る背景には、関西ニューウエーブの動向を横目にみながら、それとは違う思考の模索。ニューアカデミズムやポストモダン建築からの影響や、中世の西洋音楽や民族音楽などを射程とした複合的な展開の実現、さらには拡張するメディアに追いつくための手段などを模索しながら、個ではない選択の合理性にたどり着いたことが、松本との会話の端々から伺えた。「逃れる」という松本の含みを持たせたこの話については、より深く伺いたい思いだったが、ここで東京のDOMMUNEスタジオへと繋いだ。このあたりから、時間の制約が進行に大きく影響してくるとともに、多数かつ多様な登壇者との掛け合いにより、話や場面展開の速度が一気に増すこととなる。筆者もトークの進行に要所で関わっていたため、以降の記述にあたっては記憶を辿りながら、要点を掻い摘んで抽出する内容となることをご了承願いたい。各作家が述べた言葉、問題意識、印象などを、記憶に沿って以下に記す。

宇川 直宏(DOMMUNE)

冒頭の議論で挙げられた80年代関西ニューウエーブの動向と、音楽との関係性は興味深い。現代美術と音楽を接続させた展覧会としては、椹木が手がけた「909 アノーマリー 2」(レントゲン藝術研究所、1995)が象徴的だが、同じ時代に、関東とは異なる動向が関西にはある。平成は災害/崩落の時代であった。と同時にバブル崩壊以降、人為的要因による衝撃的な事件も相次いだ(地下鉄サリン事件、神戸連続児童殺傷事件、大阪教育大附属池田小事件など)。これは椹木の語る「悪い場所」として、あるいは災害史となんらかの接続点を見出すことができるのではないか。

鄭 梨愛(突然、目の前がひらけて)

「突然、目の前がひらけて」は、武蔵野美術大学側からの視点でメディアに取り上げられることが多い。鄭が朝鮮大学校に在学していた頃、塀の向こうの武蔵野美術大学校内にある画材屋へ、いつも絵具を買いに行っていた。それは彼女にとっての日常である。だが多くの場合、橋を渡るための入口は一方からである。

遠藤 水城(國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト)

本来、作品の再制作やアーカイビングといわれる分野は、美術館などが粛々とおこなうものである。公的機関の外で活動を続ける「國府理《水中エンジン》再制作プロジェクト」は、美術館とは違う、別の公的な機能(別の再制作、別のアーカイビング、別のコレクションなど)の可能性を探る。オルタナティブな公共性を考えている。

三瀬 夏之介(東北画は可能か?)

世間にフリーター、

はが みちこ(國府 理「水中エンジン」再制作プロジェクト)

「水中エンジン」の再制作にあたり、チーム内ではオーサーシップをもたないことを前提に活動をしている。

中ザワ ヒデキ(人工知能美学芸術研究会)

中ザワの著書『現代美術史日本篇1945-2014』に記載される「循環史観」に沿い、現在における美術の動向を考察した。「循環史観」とは、現代美術の歴史は「前衛」→「反芸術」→「多様性」の約30年周期で繰り返されているという、中ザワが独自に考案した芸術史観である。中ザワはハガミチコが述べたオーサーシップの不在を「反芸術」と繋げ、現在は「反芸術」のフェーズとしながらも、「多様性」の萌芽も見られるとした。

松本 弦人(デザイナー/本展カタログ、広報制作物、会場内グラフィック担当)

昭和の終わりからコンピュータが台頭してきたことにより、平成という時代はデザイン界にも大きな変革をもたらした。アップルコンピュータのインフラ化は、マルチメディア時代の到来を意味する。これに伴い、80年代後半から00年代にかけて、国内外で多くのデザイナーが集団を形成し、各々の価値観を具体化すべく奔放な活動を展開させた(TOMATO, The Designers Republic, M/M Paris, ENLIGHTENMENT, ILLDOZER, Tycoon Graphicsなど)。←「平成に美術史があるように、この時代のデザイン史もまた特異的に存在する。本展に倣い“平成デザイン”という文脈形成の有意義性はある。」(松本のコメントを受けて、トーク内での筆者談)

梅津 庸一(パープルーム)

これほど時代が変わっても、美術大学の求心力は依然高い。「平成美術」の出展者およびその作品には、アーティスト兼「芸術大学教員」の存在、また大学施設との間に一定の協力関係がみられる。梅津およびパープルームは、国内の芸術大学における変遷や構造に批判的な態度を示しており、教育制度と国内の芸術的価値観との間にみられる相関関係は、負の構造として議論されなければならないと語る。未来(令和美術)を考える前に、わたしたちは本展(平成美術)をより深く検証しなければならない。作家間および関係者内の内輪的な包摂性を超え、外部を巻き込んで話し合うことが重要である。その蓄積が前提の上で、純度の高い未来への議論が可能となる。

最後に飴屋法水(テクノクラート)による本展の見解を記したい。トークの最終局面で、およそ次のような発言があった。

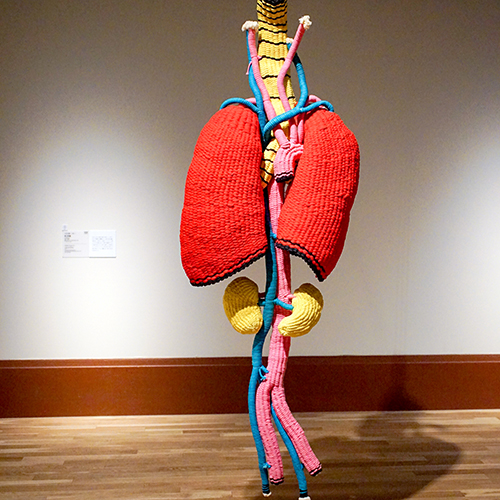

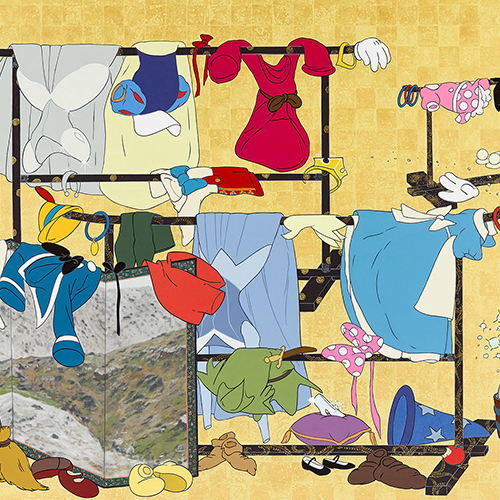

「DIVINA COMMEDIAのスーツ、クシノテラスによる昆虫の外殻でつくられた千手観音像、東北画は可能か?による《しきおり絵詞》、水中エンジンの水槽、人工知能美学芸術研究会の防音壁など、展示会場には防護服、あるいは遮断のメタファが点在している。この印象は、新型コロナウイルス以降の現代社会において、象徴的なものとして捉えることができる。一方で、展示空間のほぼ中央に位置する梅津庸一(パープルーム)の《フル・フロンタル》は、衣服を一切まとわず、空間を浮遊している。」

飴屋のこの言葉は、もはやわたしたちが平成という時代にはいないことを突きつける。それは時間軸を伴う観点としては当然ではあるのだが、作品体験として、既に平成の気分は消失しているのだ。それほど、この一年余りで世界は激変した。しかし梅津のフル・フロンタルは、そんな状況をよそ目に、柔らかく浮遊し続ける。これを私たちはどう捉えることができるだろうか。作家本人が語る通り、花粉あるいは黒田清輝による「智・感・情」の延長としてみることができるのはいうまでもないが、それ以外の要素がわたしたちの脳裏にはチラついている。それは花粉を超えた、ウイルスとしての比喩か。それとも飴屋の呟きから伺える、防護服のカウンターとしてのなにかか。それを見極めるには、より多くの、そして多様な議論と体験が必要になるだろう。作品は作家だけでは完結しない。

文:見増 勇介(デザイナー/アートディレクター/ym design 代表)

展覧会の詳細、および出演者プロフィールはこちら