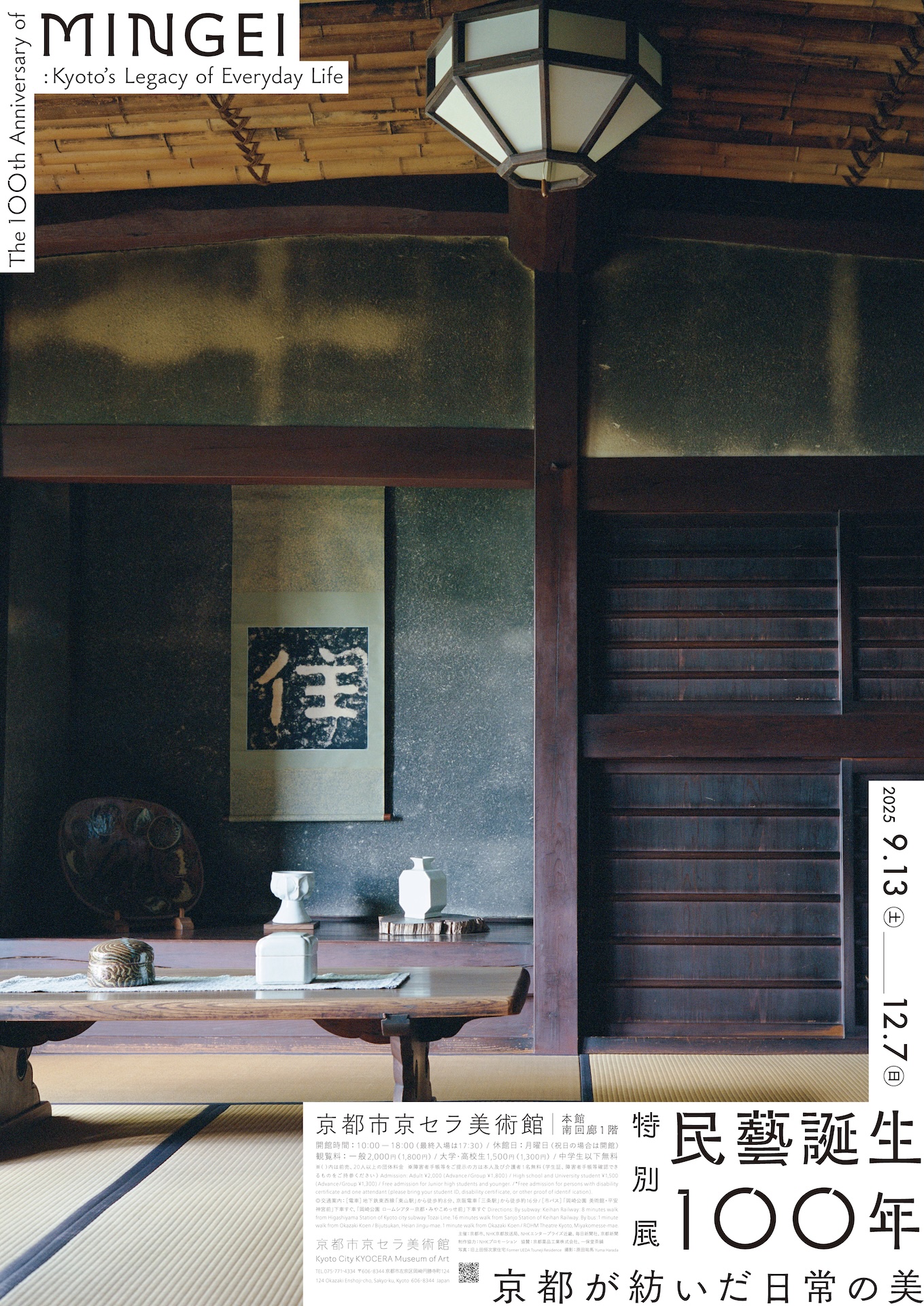

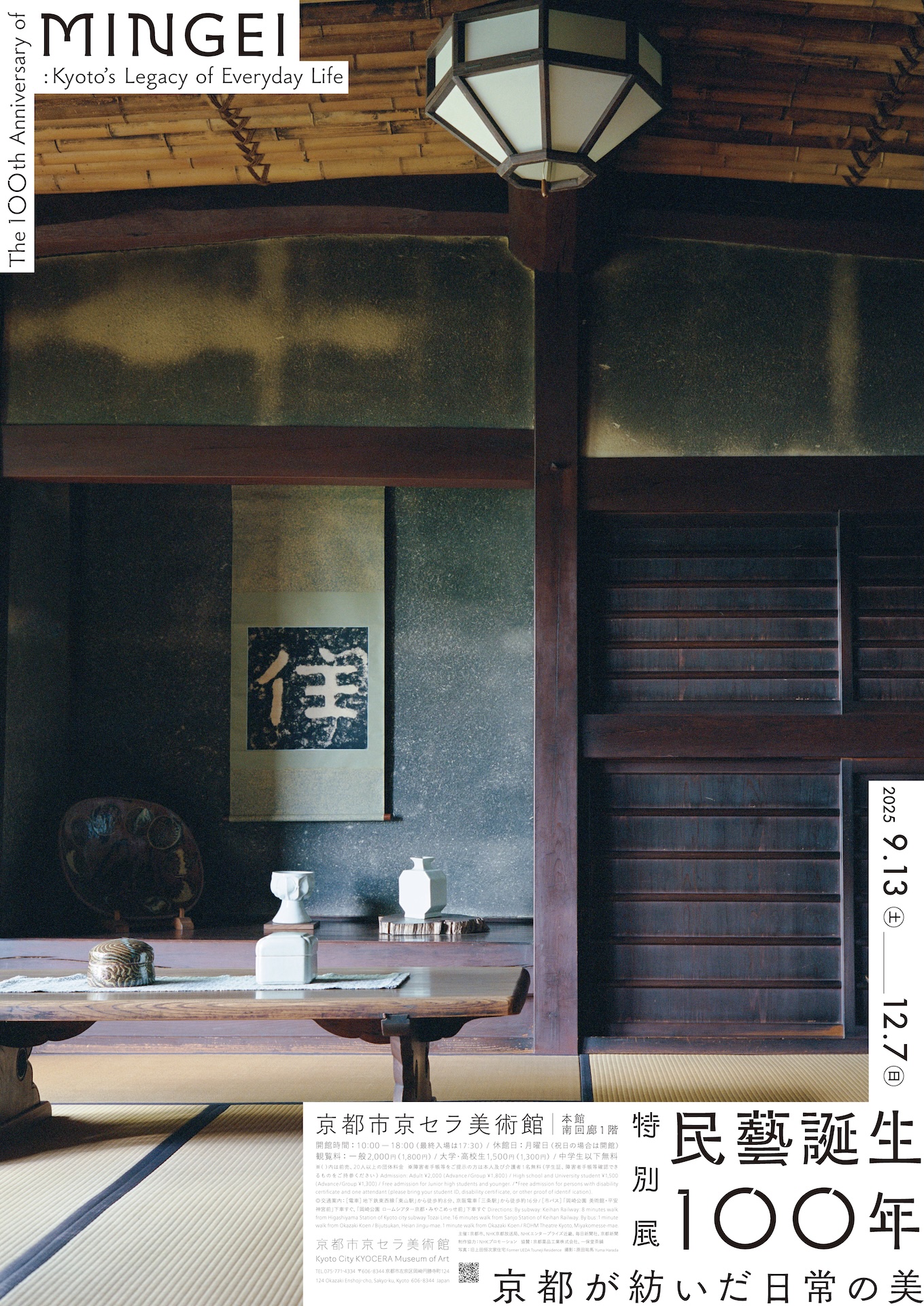

「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」関連プログラム

なかよしトーク|アウト・オブ・民藝と芋づる京都の民藝

2025年11月3日

会場[ 講演室(本館地下1階) ]

1924年4月、柳宗悦は関東大震災を機に京都へ引越し、河井寬次郎や濱田庄司と仲良しになっていました。一緒になって朝市で丹波の古布を漁ったり、民間信仰に根ざした木喰仏の調査をしていました。そして、1925年12月(今からちょうど100年前)、紀州の木喰調査の道中で「民藝(民衆的工藝)」という言葉を生み出します。本トークでは、そうした京都を中心とした黎明期の民藝同人と、その周辺の人的なネットワークを芋蔓っていきます。

出演:軸原ヨウスケ(デザイナー)、中村裕太(美術家)

*「アウト・オブ・民藝」は、軸原ヨウスケと中村裕太が行う「民藝」の周辺をめぐるリサーチ活動です。リサーチの対象となるのは、民藝運動発足当時に起きていたさまざまな工芸運動、それらにまつわる人、物、出版社などのネットワークです。

展覧会についてはこちら

基本情報

- 日時

- 2025年11月3日(月・祝)14:00〜16:00(13:30受付開始)

- 会場

- 講演室(本館地下1階)

- 料金

- 無料

※ただし、特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」の観覧券が必要です。

※観覧券は観覧前/観覧後を問いません。 - 定員:80名(事前申込制・先着順)

申込:申し込みフォーム

※メンバーシップ会員の方には優待枠をご用意しています。お申し込み方法は、メンバーシップ会員宛に別途お知らせします。(応募者多数の場合は抽選)

プロフィール

軸原ヨウスケ(デザイナー) Jikuhara Yosuke

1978年生まれ。岡山在住。「遊び」をテーマにしたデザインユニット「COCHAE」(2003年~)のメンバー。グラフィック折り紙や紙のプロダクト、「岡山名物きびだんご」(山方永寿堂)などのパッケージデザイン、出版企画や商品開発など幅広く活動している。2015年、新型こけし、創生玩具等のデザインプロダクトブランド「ドンタク玩具社」、玩具と工芸の間を模索する「玩具工芸社」でも活動。折り紙パズル「ファニーフェイスカード」がグッドデザイン賞2008受賞、『猫のバラパラブックス』(青幻舎)が造本装幀コンクール2013審査員奨励賞、『トントン紙ずもう』(コクヨWORK×CREATE)がグッドトイ2013選定など受賞多数。福武教育文化賞受賞(2021年)。著書に『kokeshi book―伝統こけしのデザイン―』(青幻舎、2010年)、『武井武雄のこけし』(PIE International、2012年)、『日本のおもちゃ絵―絵師・川崎巨泉の玩具帖―』(青幻舎、2014年)、『アウト・オブ・民藝』(共著、誠光社、2019年)、『アウト・オブ・民藝|ロマンチックなまなざし』(共著、誠光社、2022年)など。

中村裕太(美術家) Nakamura Yuta

1983年東京生まれ、京都在住。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士(芸術)。京都精華大学芸術学部准教授。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「スケッチーズ|八瀬の石黒さん家から見た世界」」(京都精華大学ギャラリーTerra-S、2025年)、「アウト・オブ・民藝|「民」から芋づる編 MINGEIのB面!」(生活工房、2024年)、「チョウの軌跡|長谷川三郎のイリュージョン」(京都国立近代美術館、2023年)、「第17回イスタンブール・ビエンナーレ」(バリン・ハン、2022年)、「眼で聴き、耳で視る|中村裕太が手さぐる河井寬次郎」(京都国立近代美術館、2022年)、「万物資生|中村裕太は、資生堂と を調合する」(資生堂ギャラリー、2022年)、「MAMリサーチ007:走泥社─現代陶芸のはじまりに」(森美術館、2019年)、「あいちトリエンナーレ」(愛知県美術館、2016年)、「第20回シドニー・ビエンナーレ」(キャリッジワークス、2016年)など。著書に『アウト・オブ・民藝』(共著、誠光社、2019年)、『アウト・オブ・民藝|ロマンチックなまなざし』(共著、誠光社、2022年)。

https://nakamurayuta.jp/