エキシビジョンクルーズ

木村翔馬アーティストトーク

「半透明な身体と、平らじゃない絵」

2021年1月29日

ザ・トライアングル「木村翔馬:水中スペック」の関連プログラムとして、アーティストトーク「半透明な身体と、平らじゃない絵」が11月3日に美術館の談話室で開催された。本展を担当した山田隆行がモデレーターとなり、京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻の同窓であり、共同スタジオartists space TERRAIN(アーティスツスペーステレイン)を拠点に活動する、木村翔馬、澤あも愛紅、西原彩香の3名が登壇した。ともにデジタル技術を絵画に取り入れる若き画家たちが、制作において共有する感覚について語り合った。

日時 : 2020 年11 月3 日(火・祝)14:00〜15:30

会場 : 京都市京セラ美術館 談話室

登壇者 : 木村翔馬、澤あも愛紅、西原彩香

モデレーター : 山田隆行(京都市京セラ美術館)

半透明な身体と、平らじゃない絵

木村、澤、西原が、2019年に東京・天王洲の児玉画廊にて初めて開催した3人展は「紙より薄いが、イメージより厚い」というタイトルがつけられていた。これは澤と西原が制作展で合作するにあたって話していた際に生まれた言葉だ。「液晶上に現れる画像よりは厚いけれど、物理的な紙よりも薄い状態を、2人が共有する作品の理想に例えました」(澤)。

今回のトークのタイトルも、3人が共有する身体感覚や色彩感覚、絵画そのものへの考えや姿勢を表現している。「平らじゃない絵」というのは、紙やキャンバスなどの平面的な支持体にとどまらず、インスタレーションやVR(ヴァーチャルリアリティ)という形で発表される3人の絵画の在り方を示す。「半透明な身体」とは何を意味するのか、それぞれの作品をスクリーンに映し出しながら話を進めた。

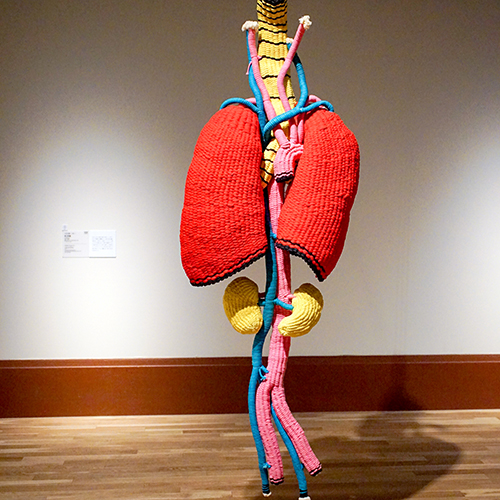

澤は「絵画の4次元」をテーマに制作を行っている。「表と裏が一緒であったり、遠いのに近い、薄いけれど厚いという状態であったり、正面から側面を感じられたり。そういった感覚を“4次元”と呼んでいます」と澤(註1)。壁から出ている棒に絵画が引っ掛けられたインスタレーションは、絵の後ろ側や側面が感じられる。アクリル板に油絵具で描いた新作は、一部が塗り残されており、絵の後ろ側を透けて見ることができる(図1)。澤の作品について木村はこう話す。「作品が歪んでいたり、高い位置にあったりするから、鑑賞者はどこから見るべきか探しながら見ていきます。すると急に人間の体では合わない部分が出てきますが、こうした時に“透明な身体”という現象が起こると思います」。

註1:澤にとっての“4次元”は「時間」の概念に限定されるものではなく、人が認識できない空間の歪みのようなものを指す。

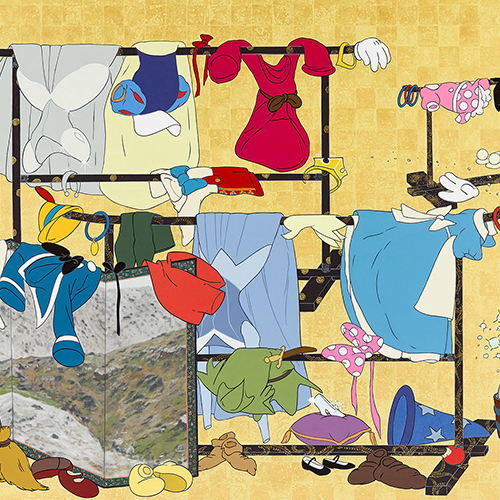

西原は旧来の絵画の歴史が持つ重さや、油絵具そのものの物理的な重さに反し、「軽さ」をテーマとしながら、デジタルのペイントツールを用いて絵画を制作している(図2)。磨りガラスや車窓に映る雨粒などを描いた新作などを見ていきながら、木村は「絵だけが支持体であるキャンバスから独立して浮いて、存在しているように見える」と話した。西原は「例えばスマートフォンを見ている時、目が画面だけになって、身体が無いような感覚になります」と説明する。キャンバスから浮いて見えるようなイメージとして描かれた絵は、意識が視覚だけになっていく感覚を作品化しているようだ。西原は、こう続ける。「現実には、私たちは身体がないと存在できなくて、ずっとスマートフォンを見ていると腕が痛くなり、自分の身体の存在に気づく瞬間が訪れます」。西原はベッドの上に沈み、転がりながらスマートフォンを扱い、絵を描くことがあるという。体のリズムに合わせて上下左右が反転したりする、そういった身体感覚のリアリティが西原の作品に反映されて、旧来の絵画の在り方を更新している。

水中スペック/Virtually Unswimming

平面的な支持体の上に描くことと、VR空間に描くことの違いを木村はこう説明する。「キャンバスに絵を描く時は、モチーフを立体的に見えるように描いていきますが、それに対して、僕はVRという3D空間の中に、立体を平面的に見えるように配置するという作業を行っています」。木村はVR空間の中で、どうしたら「絵に見えるもの」がつくれるか試行錯誤している。その制作のプロセスを、鑑賞者の人にも体験してもらえればと制作したのが、VRと平面を組み合わせた今回のインスタレーション作品「水中スペック」である。「水中スペック」というタイトルは、「水に入った時の人間のスペック」という意味で、不自由な身体性、鑑賞体験がうまくできないもどかしさを表している。英語のタイトル「Virtually Unswimming」もこの感覚を表す造語である。「3D空間のなかで絵がよく見えるポイントを探すのは、現実空間で行うよりも難しい」。木村はそれを鑑賞者に比較しながら味わってもらうべく、現実空間と同じ配置のVR世界を作り上げた(図3)。「VRの空間のなかに、『絵に見える』というところから、ちょっとずつルール違反を繰り返していくんです。例えば、『絵が平らじゃなくなっていく』ということ。『それでも絵に見える』というところを狙っている。一方、キャンバスの作品は、VRの種明かしをするようなドライな作品に仕上げています。VRの作品と平面作品を比べて見て、実はこういう風に描きたかったのかと、感じて見てもらえればいいなと思っています」

artists space TERRAIN(アーティスツ スペース テレイン)

3人が2019年春に京都で立ち上げた共同スタジオ「artists space TERRAIN」についても話を聞いた。始まりは京都市立芸術大学の制作展だ。澤と西原の合作が展示されている部屋の2階で木村の作品も展示されていた。「澤が撮った写真と私が撮った写真がぐっちゃぐちゃに混ざり合った展示でした」と西原。その時の縁で、3人でシェアするスタジオを探していたところ、アーティストのための住宅兼制作スタジオの賃貸プロジェクト「BASEMENT KYOTO(ベースメント キョウト)」の紹介で、京都市上京区にある元牛乳屋の物件を借りることとなった。今まで3人が公に向けて行った活動としては、児玉画廊での3人展「紙より薄いが、イメージより厚い」(2019年7月13日〜8月10日)、TERRAINでのオープンスタジオ(2020年5月4日〜6日)があり、今回のトークが3回目となる。

京都のアトリエやアーティストランスペースにはアトリエ名に加えてロゴを作ることが多い。3人もTERRAINのロゴづくりにこだわり、デザイナーの高山燦にデザインを依頼した(図4)。「ピラピラの何かにしようと、名前よりも先にイメージが決まりました」(西原)。TERRAINは、土地や領土という意味を持つ。「ゲーム開発ソフトで土地を作る機能があり、そこから取りました。3DCGブラシで触っていくと、山ができたり谷ができたりするソフトです。自由に設定が変わっていく土地みたいなものをテーマにしています」(木村)。

最後に、モデレーターをつとめた山田は、本館で開催中の展覧会「京都の美術250年の夢」に京都市立芸術大学で教鞭を執る作家たちの作品が展示されていることに触れながら、こう締めくくった。「今後、作品の形態や制作方法が多様化してくるとともに、アーティスト自身の在り方も同じように変わっていくのかなと思いますが、そのなかで、京都の美術の最前線で活躍していく彼ら3人の活動に、これからも注目していきたいと思います」。

(文:京都市京セラ美術館 ラーニング)

登壇者プロフィール

木村翔馬(きむら・しょうま/アーティスト/出展作家)

1996年大阪府生まれ。2020年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻修了。近年の主な個展に「dreamのあとから(浮遊する絵画とVRの不確定)」(ninetytwo 13 gallery、2018年)、主なグループ展に「楽観のテクニック」(BnA Alter Museum SCG、2020年)など。

澤あも愛紅(さわ・あも・あいこう/アーティスト)

1993年岐阜県生まれ。2019年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻修了。近年の主な個展に「円の裏は、四角」(artists space TERRAIN、2020年)、主なグループ展に「点Pの憶測方法」(Art Spot Korin、2016年)、「ひとがたったばかりの座席のぬくもり」(大枝土蔵、2017年)、「Colors of KCUA 2017『間間』」(The Terminal KYOTO、2018年)など。

西原彩香(にしはら・あやか/アーティスト)

1992年愛知県生まれ。2017年名古屋芸術大学洋画コース卒業。2019年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻修了。近年の主な個展に「solo show」(京都市立芸術大学小ギャラリー、2018年)、主なグループ展に「暗黙知の技術」(Fabcafe Kyoto/MTRLKYOTO、2019年)、「Colors of KCUA 2017『間間』」(The Terminal KYOTO、2018年)など。