特別展

生誕140年記念 山鹿清華(仮称)

2026年9月19日-2026年12月20日

会場[ 本館 南回廊1階 ]

-

山鹿清華《手織錦壁掛 星座・月・ロケット》1958年、京都市美術館 染織芸術のパイオニア山鹿清華の40年ぶりの回顧展。

デザインから素材の選択、制作までを作家が一貫して行う「手織錦」という染織美術作品を生み出し、祇園祭のタペストリー、建築家・村野藤吾との協働による空間装飾など、知られざる作家の軌跡を代表作と資料で辿る。京都で活版印刷業を営む家に生まれた山鹿清華(やまがせいか/1885~1981)は、十代の頃に西陣織の図案と日本画を学び始めました。

やがて神坂雪佳に師事し、創作の幅を広げていきます。図案、糸の選択、織りの工程をひとりで行うつづれ織「手織錦」を自ら考案したことで勢いをつけると、1927年、新設されたばかりの帝展・美術工芸部門に《手織錦和蘭陀船》を出品し、特選を受賞しました。

祭礼時の懸想品などには天女や雲龍といった伝統的な図柄を、官展や日展への出品作の壁掛などには機関車、ロケット、東京タワーといったユニークなモチーフを用いたように、山鹿の主題選びは実に多様で奇抜です。彼は明治、大正、昭和にわたり染織の伝統継承に努める一方で、進取の気風にも富んだ稀有な存在だったといえるでしょう。本展は山鹿清華の仕事を振り返る、40年ぶりの回顧展です。

山鹿清華《手織錦壁掛 星座・月・ロケット》1958年、京都市美術館 基本情報

- 会期

- 2026年9月19日(土)~12月20日(日)

- 時間

- 10:00〜18:00(入場は17:30まで)

- 会場

- 本館 南回廊1階

- 休館日

- 月曜日(祝日の場合は開館)

山鹿清華 Yamaga Seika

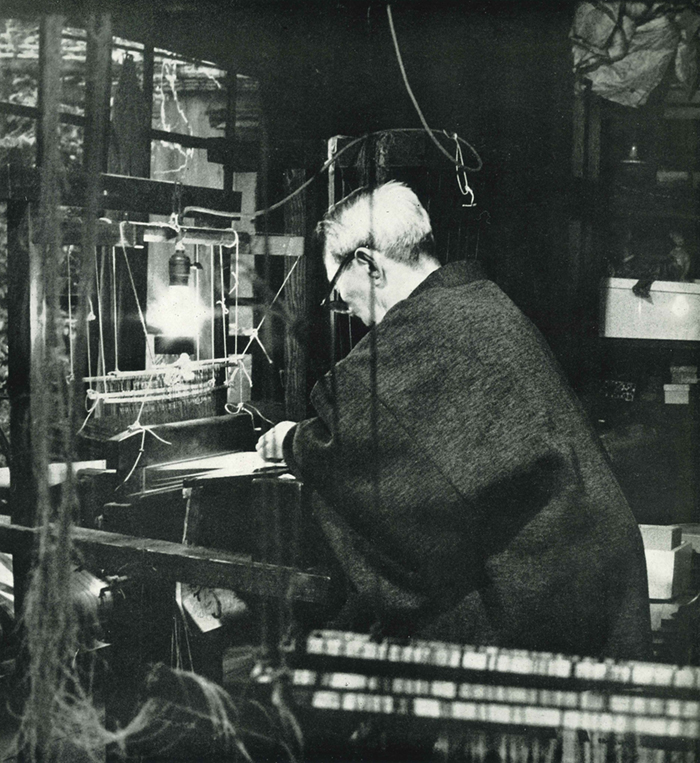

山鹿清華(1885-1981)は、明治から大正、昭和と長きにわたって活躍した染織作家である。京都市内で最古の活版印刷所を営む両親のもとに第七子として誕生し、1900年、15歳のときに西陣の図案家に師事。作家としての歩みを始める。また、1910年には敬慕していた図案家・神坂雪佳に師事することが叶い、雪佳が主宰する佳都美会に入会、図案、日本画、織物などを発表。1927年、42歳になった山鹿は、美術工芸部門が新設された帝展に出品した《和蘭陀船》が特選を受賞し、染織作家として立つことを決意。

作家自らの一貫制作によって生み出される「手織錦」でもって染織美術というジャンルを打ち出し、帝展や日展への出品をはじめ、祭礼装飾、奉納懸想品、緞帳などを幅広く制作した。ホテルや豪華客船の室内装飾も手がけ、工芸の発展と後進の育成にも尽力し、1969年文化功労者に選ばれた。

- 主催:京都市、産経新聞社、ほか

-

<巡回情報>

会期:2027年2月20日(土)〜4月11日(日)

会場:東京ステーションギャラリー

主催:東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文化財団)、産経新聞社

お問い合わせ:東京ステーションギャラリー TEL. 03-3212-2485

-

ここに驚き!山鹿清華

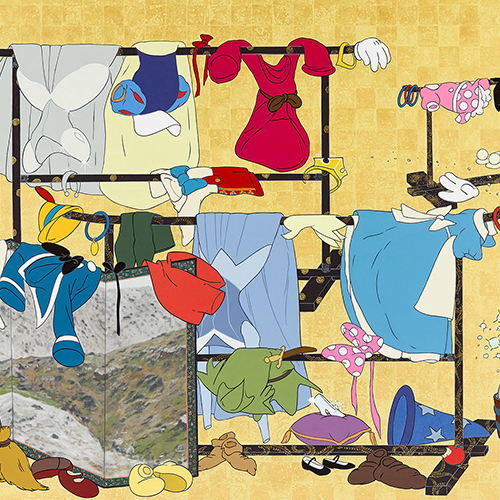

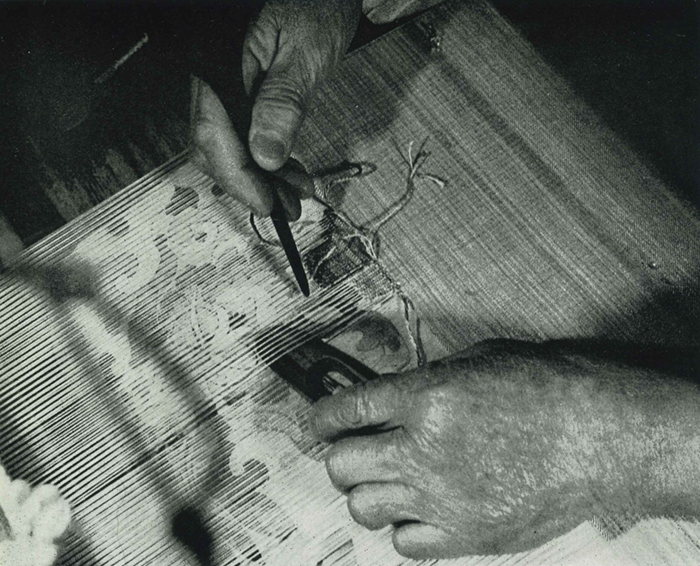

染、糸選び、織りまで、すべてを作家一人で完結させるこだわりの「手織錦」ワールド!

山鹿清華《手織錦屏風 立花》(部分)1935年

京都市美術館蔵 撮影:来田猛従来の西陣織は図案家による図案を元に職人が分業して織られていましたが、山鹿は自身の手で図案を描き、織っていくことで、色や糸の選択を自由にコントロールし、絵画的・立体的な表現を可能にしました。さらに、従来の染織に用いられた絹・麻・綿など天然素材だけでなく、セロファンや金銀糸といった新素材を積極的に取り込み、光の反射・透過を利用した新しい表現を探求。手織錦というつづれ織による染織美術作品を生み、芸術としての染織ジャンルのパイオニアとなります。

本展では、資料、写真、糸、そして綴織の織機を展示し、山鹿の作品制作のプロセスを紹介します。

山鹿清華《手織錦屏風 立花》(部分)1935年

京都市美術館蔵 撮影:来田猛琳派の影響を受けた稀代の絵師、神坂雪佳に学んだ、圧倒的なスケッチ力!

山鹿は、図案家の西田竹雪(にしだちくせつ)に織物図案を、日本画家の河辺華挙(かわべかきょ)に日本画を学んだ後、近代琳派の巨匠とも評された日本画家で図案家の神坂雪佳(かみさかせっか)に師事。三者それぞれから、西陣織の伝統的な文様構成や図案化の技術、自然観察に基づく写生力や日本画的な空間構成、絵画的・装飾的な構成感覚と革新的精神を学んだと言われています。

本展では、山鹿が師事した三者の作品とともに山鹿の活動初期の日本画作品と綴織の小品もあわせて展示し、作家としての形成期の起点を探ります。

激動の昭和を色濃く反映する!?

自由奔放でつきぬけたモチーフ選び

山鹿清華《手織錦壁掛 東京タワー》 1958年 京都市美術館蔵 ロケット、星座、東京タワー、船、汽車など、山鹿作品の特徴の一つにそのユニークなモチーフ選びがあります。

1929年、山鹿清華は寺内壽一(陸軍軍人、朝鮮総督)の招きで京都の工芸家らとともに朝鮮、満州、中国を1ヶ月半ほどかけてまわりました。山鹿の海外渡航は91年の生涯でこの一度きりですが、このときのスケッチの多くが、その後の山鹿の制作モチーフとなります。

本展では、当時の世相とアジアへのまなざしを示す作品群と、アジアへの接点をつくった寺内との交流を示す軍刀袋、戦後の平和運動や近代化の影響を色濃く受けた作品までを紹介。激動の昭和を反映するかのように、目まぐるしく移り変わる山鹿の作品を通して、山鹿が生き抜いた昭和の戦前期から戦後を再考します。

山鹿清華《手織錦壁掛 東京タワー》 1958年 京都市美術館蔵 京都・祇園祭や長浜曳山祭を彩る懸想品

山鹿清華は、伝統祭礼の懸想品を手織錦で現代化し、山や鉾にまつわる物語や由来を象徴的なモチーフで織り込みました。昭和に再興・更新されたに山鉾装飾にも関与し、「昭和の鉾」を彩る新作群の中心的作家と言っても過言ではありません。

本展では、「動く美術館」とも評される京都の祇園祭や滋賀県長浜市の曳山祭で今も使用されている懸想品を祭の躍動感とともに紹介します。

現代の空間デザイナー!

昭和を代表する建築家・村野藤吾との協働染織芸術というジャンルを確立した山鹿清華は、活動の幅をさらに広げ、建築・空間デザインの一部として染織を用いる仕事を数多く手がけるようになります。

特に昭和を代表する建築家・村野藤吾との協働による、都ホテル(現・ウェスティン都ホテル)の「稔りの間」の壁画、大型客船「ぶらじる丸」、「大雪丸」の室内装飾はその代表作とも言えます。

徹底して細部や素材にこだわった村野藤吾との協働は、山鹿の染織芸術を近代建築に接続し、国際的な公共空間でも通用する総合芸術の一翼に据えました。

本展では、現存しない山鹿の空間デザインの仕事を、残された作品や資料などから包括的に紹介します。